文|凝妈悟语

当父母真不容易,刷个手机都可能陷入迷茫。

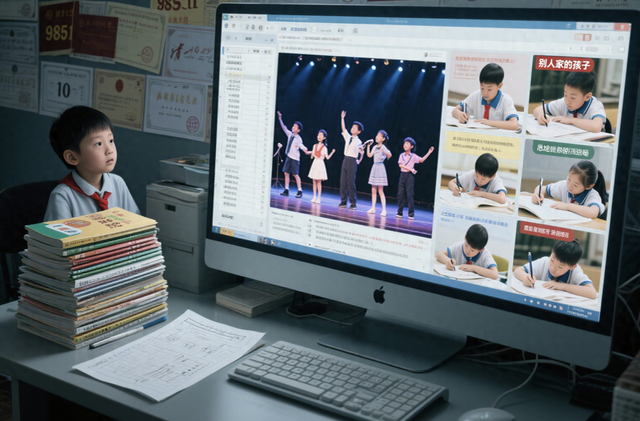

本来想查个菜谱,结果首页蹦出来的是满屏的教育焦虑:

小学生晒出每日作业计划,10多本练习册厚厚一摞。

众多孩子才艺出众,唱歌、跳舞样样精彩。

写字漂亮、思维敏捷、表达流畅的“别人家孩子”比比皆是。

名校录取通知铺天盖地, "北京大学"“清华大学”,985、211分外刺眼。

......

原本的假期安排突然不香了,别人家孩子都那么厉害,自家孩子还在傻乐,就忍不住忧心忡忡。

刚说服自己“快乐成长最重要”,转头就被“阶层固化”、“现在不学将来后悔”的论调吓得去查“语数外学习秘籍”。

我们就像风中芦苇,别人的教育节奏成了指挥棒,自己的育儿初心早就忘到了脑后。

心理学上有个特别扎心的定律叫 "韦奇定律",说的就是这种状态:哪怕你心里早就有了主意,但如果身边有十个朋友都跟你说 "不对",你大概率会动摇、怀疑,最后乖乖放弃自己的想法。

高分考生的选择困境就是很好的例证。

明知道名校专业冷门、自己毫无兴趣,却在老师、家长劝说下妥协,最终伤害的是自己。

《钱江晚报》曾报道过类似案例:

A同学当年高考分数650,能压线进浙大提前批,但只能选冷门专业。他的梦想是当老师,分数也够报教育部直属公费师范生,就业有优势。

但家人被名校光环吸引,又考虑到师范院校离家较远,经过多次讨论,他最终选择浙大农业工程专业,一分也没浪费。

但是上了大学后,他因为不喜欢而学得非常痛苦,又不能转专业,只能等着考研才能转到师范专业。

实现自己的职业目标,要直接绕一个大圈子。

现在很多家长,又何尝不是在重蹈A同学的覆辙?

别人的建议像潮水般纷至沓来,在不断的冲击之下,我们的判断力早已溃不成军,彻底失守。

有句话虽然刺耳,但很现实:子女会不会沦落为“底层人”,关键看父母的定力。

在育儿策略上没有定力,带给孩子的是压力和焦虑

本来不想鸡娃,只想养育一个健康快乐、有幸福感的孩子。

可是看到各路专家解读职业危机,家长晒出孩子的拼搏镜头,焦虑感瞬间点燃。

很多小孩子已经能侃侃而谈将来的目标大学、职业方向,自家小学生却还沉浸在幼儿阶段的过家家中,不免发慌:将来拿什么和他们同台竞争,岂不是要喝西北风?

不行不行,赶紧卷起来!于是:

原计划完成老师安排的10个看图写话就完事,可别的孩子都已经写小作文了,赶紧找作文书辅导吧。

原计划巩固好上学期基础知识,只做浅浅预习,可别的孩子都已经刷了好几套新题,看来还得安排加练。

原计划假期中间旅游放松,现在又开始犹豫,旅游耽误学习,不如在家多下功夫。

本想耐心等待孩子慢慢思考,结果一看到孩子学不懂一个知识点,又忍不住批评训斥。

在纷繁复杂的信息面前,我们失去了定力,亲手把焦虑传递给孩子,打乱了他们的成长节奏,消磨了他们的学习热情。

本来很理性,知道个体不同,打定了主意要因材施教,孩子有孩子该走的路。

但看到大家都在热火朝天地安排孩子学这学难,为以后高考铺路,就开始怀疑自己的做法是否正确。

一不留神又忽视了孩子的个体情况,非要逼着孩子走大多数人走的路。

朋友的孩子在初中时对文化课失去兴趣,更喜欢去学技术,父母却觉得没面子、偏离主流,苦口婆心劝说孩子考高中。

最终,孩子更焦虑,临近中考就在家待着养病,可想而知,勉强应付的中考,考砸了,高中没考上,还是选择了中专学院。

“单一评价体系”的弊端已经被教育学者多次批判,它催生了“小镇做题家”的无奈。

本质是父母对所谓“安全路径”的盲目跟从,忽视了孩子的多元智能和个体差异。

在兴趣选择上没有定力,孩子疲于奔命、无法精通

本来不想给孩子报什么班,看到别人都报,就担心孩子会落后,又开始一个接一个的报。

“钢琴必须学,能培养气质”;

“书法是加分项,考试卷面占优势 ”;

“美术得报,手抄报、思维导图不费妈”;

“英语要提前学,新教材改动很大。”

“思维能力得培养,应用题太难了”

“阅读课要上,阅读理解的弯弯绕绕靠技巧。”

“体育也不能落下,中考要考的”。

看着有经验的家长如数家珍,不顾孩子兴趣、天赋和承受能力,直接照搬课表,把孩子的时间塞得满满当当。

结果往往是孩子疲于奔命,滋生厌学情绪,家长钱包和精力被掏空。

父母的跟风,很可能会熄灭孩子真正的天赋火花。

在升学路径上没有定力,孩子的人生就会走弯路

本来只想让孩子踏踏实实地应对未来的高考,但是当看到“某某孩子靠竞赛保送、靠强基计划考入清北” 的消息,很多家长又认为这是"弯道超车" 的捷径,纷纷让孩子加入竞赛大军。

殊不知,竞赛这条路比想象得更难走,不是普通家庭所能承受。

在我们老家小城,10年前刮起“信奥赛热”,数千个孩子参加过培训,但近3年内仅仅有两个孩子闯进国家集训队。

他们的父母坦言:背后的辛苦和汗水是无法为常人所道的。

我们当地没有实力雄厚的师资,需要到外省参加培训。请老师、住宿、交通,一年十几万不止。

孩子从小学高年级一直拼到高二,5年内几乎牺牲了所有的周末、寒暑假。

要竞赛就不能兼顾学业,当别人埋头苦学时,他们在苦思冥想地编程。

如果拿到奖牌获得保送或强基计划资格,皆大欢喜。

如果失败,就要重回校园,和一直持续学习的孩子同挤独木桥,压力巨大。

绝大多数孩子付出了很多,到头来却是一场空。

我认识四个最早参加信奥赛的孩子,当初孤注一掷,认为自己能行,结果最好成绩就是铜牌。一败涂地,重回高考路线,有的勉强过本科线,有的本科都没考上,后悔不已。

父母的定力是孩子稳定成长的基石

心理学研究发现:父母的情绪状态会直接影响孩子的心理发展。

家长焦虑不安、怨声载道,孩子就会敏感自卑;家长心态平和、从容淡定,孩子更容易阳光开朗。

网上的“学霸”、“牛娃”,也别全信,好多都是表演出来,要学会甄别。

哪有那么多天才?大部分孩子都是普普通通,各有各的好。

别总盯着“别人家的草”,忘了“自家花园”里的宝!

怎么才能有定力?用用这几招:

1、放下别人家孩子的滤镜,像研究珍宝一样观察自己孩子:

他玩啥最投入、最开心、忘了时间? 这就是兴趣!

他擅长啥? 是嘴皮子溜?脑子转得快?画画有灵气?运动协调好?还是特别会照顾人?每个孩子都有闪光点!

他怎么学东西最快? 是听人讲?自己看?还是动手做?

多留心,记一记,分析分析,找出孩子的优势,尊重兴趣,合理规划,精准培养。

2、提升信息素养,理性决策:

关注教育部政策、目标学校或项目官网、权威教育研究机构报告。

深入探究不同升学路径(高考、竞赛、艺考、国际教育、职业教育)的真实成本、成功概率、潜在挑战和退出机制。

咨询可靠的升学规划师、孩子优势领域内的资深教练或导师。

从孩子的实际出发,参考孩子的内心想法,选择最匹配的教育路线。

写在最后

社交媒体时代,我们每天都会被各种声音包围,很容易在别人的节奏里乱了阵脚。

但养育孩子从来不是复制粘贴,每个孩子都是独一无二的种子,需要不同的土壤和阳光。

韦奇定律告诉我们,外界的声音可以参考,但不能代替自己的判断。父母有定力,孩子才能有方向;父母不盲从,孩子才能有主见。

守住自己的阵地,相信自己的判断,你的坚定从容,才是孩子成长路上最珍贵的礼物。

在线配资机构提示:文章来自网络,不代表本站观点。